NighTONE Official Blog 〜ナイトーン公式ブログ〜

新年!浜松にてナイトーンUPプロ研修終了☆VOITECH ヴォイテック

年明け4日より静岡・愛知県でナイトーン製作支部となっている「VOITECH ヴォイテック」さんで、

ナイトーンUPタッチ可変ユニットの製作研修を行っておりましたが、無事に終了いたしました!

フェルトユニットのみでも、電子式サイレントよりもナチュラルなタッチで弾くことができますが、

タッチ可変ユニットを組込むことにより、本来のアクションの性能が100%保持されますので、

より繊細なタッチで奏でることが可能となります☆

東京本部のショールームの方へご試弾に来られて正しいご説明をお聞きになられた方では、

10人中9人位の方はプロフェッショナルでお申し込みをなさいます♪

今年は研修中に、ナイトーンの関西支部となっている「ぴあの屋ドットコム」さん御一同様が

年明け社員旅行ということで立ち寄られて、とても賑やかな場面もありました!

今年からは関西に引き続き、静岡・愛知地域でも、ナイトーンUPプロフェッショナルの製作が

可能となりますので、静岡・愛知方面のお客様でしたら、「VOITECH ヴォイテック」さんの方へ

ご連絡いただければと思います☆

VOITECH ヴォイテック:0120-13-86-39 http://www.voitech.co.jp

明けましておめでとうございます☆

明けましておめでとうございます☆

今年は1月4日(明日)から、浜松のヴォイテックさんでナイトーンUPタッチ可変ユニット研修開始です!

関西に引き続き、静岡・愛知地域でも、ナイトーンUPプロフェッショナルの製作が可能となります♪

また、九州のお客様より、ナイトーンGPライトSの製作依頼がございましたので、春には九州上陸です!

ショパンコンクールに向けてラストスパート☆ナイトーンGPプロ「お客様の声」

都内のマンションのリビングに設置して、中学生のお嬢さんが弾いているピアノです♪

ナイトーンのご試弾に来られて、この音の大きさならご自宅でも大丈夫と安心されて、

新品のグランドピアノをご購入されました。

お嬢さんは、年明けから始まるショパンコンクールへ出場されます☆

早朝・深夜にも練習が可能で、しかもオリジナルのピアノタッチも全く変化しない

ナイトーンGPプロフェッショナルでの製作です。

先日、製作過程のナイトーンGPライトSから、タッチ可変ユニットの製作が完了して

ナイトーンGPプロフェッショナル完成となりました。

製作後に、お母様より快適に弾いていただいているというメールをいただきましたので、

ご紹介をさせていただきます。

年明けのショパンコンクールでも、ご活躍されるよう心から応援しております♪

【東京都大田区 : M.M 様(お母様)/ヤマハ C3X】

田上様

今年も残り僅かとなりました。

先日はナイトーンGPプロフェッショナルの製作をありがとうございました。

娘は年始早々のショパンコンクールに向けてラストスパートの時期を過ごしています。

長時間の練習となりますので、ご近所の方への迷惑を考えずに練習出来る環境があることに

とても感謝しています。

本当にありがとうございました。

お礼まで。

そして、良い年をお迎え下さい。

M.M

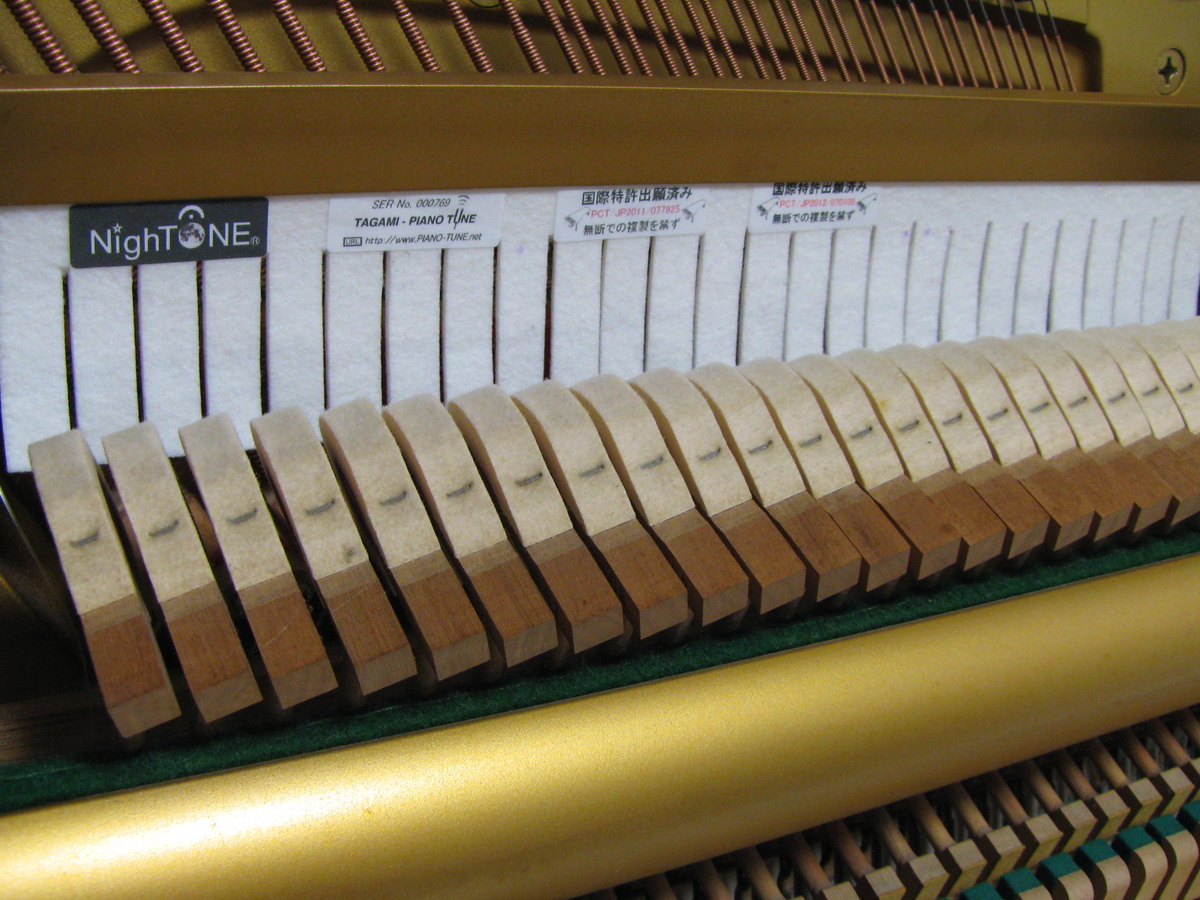

やはりプロフェショナルで☆ナイトーンUPプロ「製作記録:ベヒシュタイン b112」

マンションの一室で、ピアノをご趣味とされている女性のお客様のピアノです♪

ユーロピアノさんのお客様で、ユーロさんのナイトーンUPライトのデモ機を

弾かれて、当初ライトモデルのお申し込みをされたのですが、その後にナイトーン

高輪オフィスにタッチ可変ユニット搭載のプロフェッショナルモデルのご試弾に

来られて、詳しいご説明を聞かれた上、お弾きになられて、プロフェッショナルでの

お申込みにご変更をされました。

ベヒシュタインというクオリティの高いピアノということもあり、ピアノのタッチが

とても滑らかで繊細なタッチを再現できるので、折角の精密なタッチ感を失うのは

もったいないというご判断です。

コンクールに出場の方々や、輸入ピアノのオーナーさん、一般のご趣味のお客様まで

様々おられますが、ご試弾に来られて正しいご説明をお聞きになられた方では、

10人中9人位の方はプロフェッショナルでのお申し込みをなさいます♪

来年2017年の1月4日から、静岡・愛知県でナイトーン製作支部となっている

「VOITECH ヴォイテック」さんでも、ナイトーンUPタッチ可変ユニット製作の

研修を行いますので、関西に引き続き、静岡・愛知県地域での製作も開始となります☆

プロのミュージカル作曲もされていた☆ナイトーンGPライトS「お客様の声」

関西でのナイトーンGPライト製作研修の延長線で、兵庫県宝塚市のお客様よりご依頼をいただいて、

ナイトーンGPライトSの製作へ行って来ました♪

防音室内でのピアノの練習の過多により、聴覚過敏で耳を傷めてしまい十数年ピアノを弾くことに、

大変に苦しまれてきたということです。。。

製作中にお母さまが来られて、「娘は劇団の作曲などもしていて・・」とお話しをされていたのですが、

その時には製作に集中していて、その先のお話しをお伺いする場面ではなかったのですが、

東京へ帰ってきてから、なんとなく記憶が残っておりましたので、ネットでみてみましたら、

プロのミュージカル作曲もなさっていたピアニストさん(お父様も元宝塚歌劇団指揮者)でございました☆

製作後に、真心のこもった詳細なご感想文を頂戴いたしましたので、ご紹介をさせていただきます♪

【兵庫県宝塚市 : S.N 様/ボストン GP178】

このたびボストングランドピアノにナイトーンを取り付けていただきました、S.Nです。

想像以上に素晴らしい音で、感動が止まりません!!

本当に本当に、ありがとうございました。

運命の出会いに感謝の気持ちでいっぱいです。

これからも、田上先生のナイトーンが音楽を愛する多くの方の夢を叶えられていくことでしょうね。

~ピアノのある人生をより良い方向へと導いてくれた奇跡のナイトーン~

田上先生

先日はナイトーンの取り付けにお越しくださり、誠にありがとうございました。

ピアノにキズを付けずにピアノの繊細な音そのままに音が小さくなるナイトーン、

このようなものを開発されたことに尊敬と感謝の気持ちでいっぱいです。

取り付けていただいたボストングランドピアノとナイトーンの相性もとても良かったようで、

ナイトーンに出会えたことに心から感謝申し上げます。

私は十七年ほど前、会社員だった頃に自宅の四畳半の部屋を防音工事し、ボストングランドピアノ178を

購入して帰宅後や休日にピアノの練習に励んでいました。

防音室を設置して二年経った頃にピアノコンクールに挑戦しようとして(実力も無いのに笑い話ですが)、

連休に無理な詰め込み練習をして耳の神経を傷めて聴覚過敏となってしまい、その後は防音室でピアノの

生音を普通に聴き続けることに耳が耐えられなくなり、練習時間は徐々に減っていきました。

音楽を好きな気持ちは変わらず、ずっと音楽には関わってきましたが、自宅の防音室でピアノを練習するときは

ソフトペダルを踏みながら恐る恐る小さな音で弾き、耳が辛くなったら弾くのをやめるという繰り返しで、

充実した練習とは程遠いものでした。

使ってみた耳栓も、自分にはどれもこれも閉塞感を感じる不快なものでしかありませんでした。

色々と探した防音パネル等も、防音目的ではある種の効果はあっても、自分の耳の問題解決には

あまり効果の無いものでした。

過敏なだけで聴力に問題は無くしっかり聴こえることに感謝し、こんなことは何でもないと思いながらも、

ピアノを思う存分練習できないストレスは溜まり、やがて諦めの気持ちに変わっていきました。

この状況が十五年ほど続き、同じような状況の人はいないのだろうかと改めて色々と調べたところ、

『ピアニストのミケランジェリは、普段はアップライトピアノのマフラーペダルに特注のフェルトを1枚追加して、

弱音状態で練習していた。これは狭い部屋でフォルテでガンガンとピアノを弾くと、耳がだめになるから。

小さな音を聴きながら、コンサートをイメージして練習していたそうだ。』という記事をインターネットで

見つけました。

グランドをアップライトに変えたところで自分の問題はあまり解決されないかもしれないと思いつつも、

アップライトに吸音パネルを取り付けての練習なら、音量的にグランドよりは耳に少しはマシに響くだろうか・・・

と考え始め、中古のアップライトを探し始めました。

実際アップライトも魅力があり大好きですし、アップライトに買い替えするのも良いのではないかと。

ただ、グランドかアップライトかの問題よりも、今まで大切にしてきた自分のボストングランドを売ってしまって

本当に本当に良いのだろうか、という気持ちが残っていました。

ある日の夜、購入するアップライトを決め、ボストングランドを売ることになり、ボストンに「ごめんね・・・」

と語りかけました。

そして、その翌朝・・・購入する予定のアップライトモデルについてインターネットで調べていた時に、

「アップライトピアノにナイトーン取り付け」のことを書いているブログ記事にたまたま(!)辿り着きました。

「ナイトーン」とは、どうやら、ピアノの倍音や弦の響きをそのままに夜も演奏できるレベルまで音を小さくする、

ピアノに一切キズを付けない完全アナログ式超弱音システム、グランドにも取り付け可能・・・というもの

らしいじゃないですか!!(笑)

おぼろげな記憶では、それまでの私は、ナイトーンという名前をどこかで聞いたことはあったものの、

詳しく調べさせていただく機会もなく、ピアノに電子音の弱音装置を取り付けるシステムだろうと想像して

しまっていたように思います。

そもそも、生ピアノに取り付ける弱音システムとは、アップライトの弱音ペダルのような機能以外には、

一般的に電気的なものしかないと思い込んでいました。

もちろん、電気的なシステムにも利点はありますし、ピアノを弾く人がそれぞれ自分に合ったものを

選べば良いわけですが、私の場合は、やはりピアノのアコースティックの音で練習したいですし、

ヘッドフォンの使用も無理で、何より大切なピアノに工具で穴を開けるなど考えられませんでしたので、

ナイトーンには運命的な出会いを感じました。

そして、私はその場で田上先生にお電話してナイトーンについてお伺いし、前日の夜に予約したアップライト

購入を急いでキャンセルしてボストングランドを売ることをやめ、もちろんナイトーンをボストングランドに

取り付けていただくこととなりました。

注文したナイトーンのライトSに、さらに微妙に音を小さくするためのフェルトを追加したモデルを

田上先生がご提案くださいまして、結果は耳にもとても心地良く響く音で大正解でした。

ナイトーン使用時は、その音に自分が包まれているような安心感があり、夜間の静かな時間帯に日常の雑多から

離れて間接照明の中で繊細な弦の響きを感じながら弾くと、中世ヨーロッパの時代に旅して弾いているような、

ピアノの原点に触れるような、何とも言えぬ感動があります。

弱音システムの中での強弱もつけられてタッチも生音の時と変わらないので、これくらいのタッチで弾くと

生音ではこれくらいの音が出ているだろう、ということが指の感覚として私は分かります。

そして、防音室のドアを開けて弾いても近所迷惑になることがなくなったので、防音室のドアを閉め切った

閉塞感の中でピアノを弾くというストレスからも解放されました!

耳が守られているという感じで、「防音室では恐る恐るピアノを弾く・・・」 ということもなくなり、

ピアノの屋根を全開にして弾いても思う存分練習できていますし、たまに生音に切り替えて弾いたとしても

少し弾いてまたナイトーンに戻すということができるので、生音で長時間練習して耳の症状が悪化することも

もう有りません!

でも、ナイトーンの音が非常に気に入っていますので、実はまだ一度も生音に切り替えていません。

切り替える方法はしっかり覚えていますが。(笑)

これからは再びピアノ人生を楽しみたいという充実した気持ちになれました。

ミケランジェリ氏も現在居られたら、嬉々として田上先生を呼ばれたことだろうと思います!

これからはきっと防音の問題だけではなく、私と同じように耳の問題がある人、或いは私のように聴覚過敏

とまではいかなくても防音室でのピアノの聴き疲れなどで困っている方でナイトーンを必要とする方も

どんどん増えてくることだろうと思います。

田上先生がピアノを心から愛しておられてナイトーンという素晴らしいものが生まれたのだと、

田上先生とお話させていただきながら実感しました。

大切にしてきた自分のピアノを売らずに済んで良かった、これからもピアノを練習できるようになって良かった・・・

運命的に出会えたナイトーンは私の宝物です。

本当に本当に、ありがとうございました。

感謝を込めて。

***************************************************************************************************************

~追伸~

ナイトーン、満喫しております!!

先ほどは、シューマンを弾いていました。ナイトーンで弾くシューマン、もう、最っ高ですね!!

唯一後悔したことは、先生の作業中にド素人の私が周りをウロウロするのは申し訳ないと思い、

たまにスポットで作業を拝見しましたが、本当にすごい集中力と鮮やかな手捌きで見とれてしまい・・・

もう少しでも拝見していれば良かったということです。(笑)

寒くなりましたので、ご自愛くださいませ。

S.N

京都にて研修終了!すでに何台も受注☆ナイトーンGPライトN&Sモデル

京都のぴあのやドットコムさんへ、ナイトーンGPライトN&Sモデル(仮称)の

製作研修に来ていましたが、先日、無事に終了いたしました♪

午前中から夕方~夜まで、毎日フルタイムでした。。。

研修生のお二人は、アップライト版ナイトーンの製作は、もう完璧ですがグランド版

ナイトーンの製作は全く初めてですので、とてもハードだったかと思います。

でも、お二人ともとても良く頑張ってくれて、ヤマハ2台、ディアパソン2台、

合計4台を作り上げました!

もうすでに、デモ機も売れていて、受注も何台も入っているようです☆

今は、神戸まで来ていて、神戸のお客様へナイトーンGPの製作中です。

これから、関西方面のピアノ愛好家の方々へも、ナイトーンGPをお届けすることが

できるようになりました♪

京都にて研修中!いよいよ関西でも製作開始☆ナイトーンGPライトN&Sモデル

京都のピアノ屋ドットコムさんへ、ナイトーンGPライトN&Sモデル(仮称)の製作研修に来ています♪

11月1日からスタートして、8日間のプログラムです。

グランドピアノ4台の製作をいたしますが、一昨日、一台目が無事に完成いたしました!

と言っても、一台目は設計者自身が解説をしながら製作して行き、

細かな部分と手順をマスターするという内容です。

こちらの完成した一台目は、ネットに動画を配信した30分後には、商談の連絡が入ったとのことです☆

昨日から、ぴあの屋ドットコムさんの製作技術者のお二人に、実際に製作をして行って

もらうプログラムに入りました。

ぴあの屋ドットコムさんは、ナイトーン関西製作支部としてナイトーンUPの製作を

行っているのですが、関西地域の方々へも、いよいよ「ナイトーンGPライトN&Sモデル」の

製作も開始いたします!

詳しい情報につきましては、また後日にお知らせをさせていただきます♪

ぴあの屋ドットコムさんのHPのブログにも、製作風景の動画がアップされていますので、

ご興味のある方は、ご覧になってみてください☆

ピアノの先生「わぁ!すごいこれ!」☆ナイトーンUPプロ「お客様の声」

マンションの一室で、小学生のお嬢さんが弾いているピアノです♪

出張レッスンの先生がいらしていて、とてレベルの高いレッスンを受けています。

マンションでの練習ですので、ご近所さんへの音の配慮が必要とのことで、

ナイトーンUPプロフェッショナルの製作となりました。

製作後にお嬢さんが弾いてくれて、これでたくさん練習できると喜んでおりました☆

後日、お母さまからご丁寧なお手紙が届き、とても嬉しいご感想をいただきましたので、

ご紹介をさせていただきます♪

【神奈川県川崎市 : T.I 様(奥様)/ヤマハ B113】

タガミ-ピアノチューン 田上 様

つつしんで申し上げます。

先日は、わざわざ設置にお越しくださり

ありがとうございました。

お陰様で朝も夜も自由にピアノを楽しむ

時間ができ、家族皆、大変喜んでおります。

ウチに来て下さっている出張ピアノレッスンの先生も

弾いてすぐに「わぁ!すごいこれ!」とおっしゃって、

音の強弱の表現がきちんとできること、タッチが

もこもこしないこと、ピアノに穴をあけなくて良いこと

など、すごく良く考えて作られていると

感心されていました。

娘はまだ小学生なので夜遅くに練習

することやピアノの技術が高い曲を弾く

わけではありませんが、自分の音を自分の耳で

ちゃんと聴く力を持ってもらうためにも早目につけて

本当に良かったな、と思っております。

秋が深まり季節が移ります。

お身体ご自愛くださいますようお祈りいたします。

また今後知り合いの方で、ナイトーンの希望があれば、

ご紹介させていただきます。

その時はまた、よろしくお願い致します。

かしこ

にこにこ納品 ヤマハ U3M ナイトーン付き☆VOITECH ヴォイテック・ブログより♪

静岡・愛知県でナイトーン製作支部となっている「VOITECH ヴォイテック」さんですが、

独自のブログを展開していて、ナイトーンに関する記事がとても良い内容ですので、

ナイトーン東京本部のブログの方へも、順次転載してご紹介をさせていただきます♪

静岡・愛知方面のお客様でしたら、「VOITECH ヴォイテック」さんの方へ

ご連絡いただければと思います☆

VOITECH ヴォイテック:0120-13-86-39 http://www.voitech.co.jp

<にこにこ納品 ヤマハ U3M ナイトーン付き>

納品調律にお伺いしました。

こちらはヤマハのU3Mにナイトーンを取り付けたピアノです。

ショールームには奥様と小さいお子さんでいらして下さったの

ですが、すこし後にご主人様とお兄いちゃんがご来店いだだき

ご家族4人でのご来店でした。

奥様は最初に「消音ピアノを探しに来ました。」と仰っていたので、

展示してある3台の消音ピアノをご紹介させていただきました。

その中でヤマハの3型のサイレントピアノを気に入ってくださった

ので、お薦めしていたのですが、一応ナイトーンが取り付けられている

U3Mをご紹介すると「こっちの方がいい!」といってナイトーンを

とても気に入って下さいました。

お話を聞くと、中心部の住宅密集地にお住まいとのことで、ピアノの

音が他所に迷惑にならないかと、とても心配されていて、「それなら消

音ピアノだね」、という話になって他店にも足を運んで検討されていた

そうなのですが、ナイトーンのことはご存知では無く、ご来店頂き

初めて知ったそうです。

初めて触れてもその良さが分かって下さったようで嬉しいですね。

このU3MとU3Gの2台にナイトーンを取り付けて展示していたのですが、

ご主人様とのご相談の上、こちらのU3Mをご購入くださいました。

後日、納品調律にお伺いしました。

お伺いしたのが夕方でしたので、お兄ちゃんはお風呂に入っていて

調律が終わる頃には既にパジャマ姿でした。

その為写真はピアノのみとなりました。

楽しんでいただけたようです。

これからはナイトーンもありますので、何時でも思う存分ピアノが

楽しめますね!

大学の先生もご趣味で☆ナイトーンUPプロ「製作記録:ヤマハ UX-5」

埼玉のマンションにお住いの大学の男性の先生が弾いているピアノです♪

ご趣味で弾いておられるのですが、大学の先生だけあって、とても真面目に

練習熱心で、そして高度な演奏を奏でられます。

時々、音楽サークル等でコンサートでも演奏しているということです☆

職業柄、やはり平日は帰宅が遅くなるので、夜間での練習が必要とのことでした。

ピアノも、ナイトーンがあれば、本物のピアノが夜でも弾けるということで、

ヤマハの立派なピアノをお買いになられました!

高度な演奏をされますので、本来のタッチが変化しないプロフェッショナルでの製作です。

製作後には、これで毎日充実した練習ができると、とても喜んでおられました♪